大家好,我是投基君,欢迎大家阅读『投资读心术』系列投教文章,我们一起走进有趣的『投资心理』世界,进一步了解自己、读懂自己,理性决策,明白

传奇投资大师彼得-林奇曾经说过:一些投资者总是习惯性地卖出股价上涨的股票,却死抱住股价下跌的股票,就如同『拔掉鲜花却浇灌野草』一样。

投基君的好友雷达君最近要用钱,需要赎回些基金,目前他手上拿了两只基金,都是首发时候买的,A 基金一直走得不错,净值都涨到 1 块 3 了,B 基金业绩长期不咋地,净值都快跌到 8 毛 5 了。应该赎回哪一只呢?

基金投资旅程中,我们也像雷达君一样,常要去做这样的选择题,而不少人或许会优先选择赎回业绩好的 A 基金,理由也很简单直接:『因为 A 基金赚钱了!』。

但是,当这样的选择题多做几次之后,会发现账户里『赚钱的』基金基本不见踪影,留下的大部分都是依然浮亏的基金。

这种所谓『出盈保亏』,即赎回浮盈的资产,持有浮亏的资产的投资现象,就是基金投资中常见的『处置效应』。

不明智的『处置效应』

研究证明,『出盈保亏』并不是一个明智的投资决策,而是一种比较典型的认知和行为偏差。

『处置效应』会导致投资者对于长期浮亏、表现不佳的基金,先是后悔买入,之后不闻不问、束之高阁,被动形成『长期投资』和『长期持有』;另一方面,那些长期表现较好,给自己赚到钱的基金,却总被惦记着要早早赎回,持有时间反而并不长。

这种做法易导致在账户里滞留一批绩差基金,从而偏离既定的投资计划和目标,并损失掉可能获取的收益。

处置效应产生的原因

与投资者交流中,我们可以发现,产生『出盈保亏』的心理误区主要有两个源头:

一是兑现盈利时情绪上的成就感、满足感和安全感。兑现盈利会让人感到自豪、愉悦,尤其是在浮盈不少而市场又有风吹草动时,为保住『胜利果实』,避免因『坐过山车』而懊悔,投资者常会首选将盈利的基金『落袋为安』。

二是错误认为基金『跌多了一定会反弹』。有投资者认为,基金的净值犹如弹簧,跌多了、『压紧了』,自然就会『弹』回来,因而将浮亏的基金压在『箱底』,不盈利就不赎回。

避免过早拔掉鲜花

『处置效应』会捆住基金投资的手脚,降低投资组合质量,影响长期投资回报。想要克服『处置效应』,需要厘清以下几点认识:

第一,因基金长期绩效不佳、净值浮亏而被动形成『长期持有』,并不是良性、有效的『长期持有』。提倡长期持有的基金,是长期绩效优良的基金,投资者只因浮亏而长期留下绩效不佳的基金,最后可能基金还是长期不赚钱或需要熬很久才能『浮出水面』,不仅折损了资金的时间成本,也可能错失其他更好的投资标的和投资机会。

第二,所谓基金『跌久必涨』是错误认知,更不应简单以盈亏与否,作为基金去留的唯一标准。在股票市场,如果股价跌多了,而上市公司基本面确实没有变化,等待市场情绪稳定后,股价往往会逐步修复回归,靠拢股票的内在价值。但是,基金净值不能与之做简单类比,并没有『超跌修复』一说。

以主动型基金为例,如果基金经理综合能力不济,业绩有可能陷于长期低迷,净值未来也并不是一定能『弹』回来。对于处于浮亏状态的基金,除可能是因买入时点偏高外,还要客观做细归因分析:有的基金仅是随市场大势走低,但基本面没问题,能稳定获得超额收益,就可考虑坚持持有,耐心等待市场转暖;而有的基金不仅随大势走低,还长期跑输业绩基准,同类业绩排名也长期靠后,如果出现这种情况,就不宜过多期待基金业绩会出现所谓『反弹』了。

另外,在考虑基金去留时,不应以当前盈亏作为唯一标准,应当综合考虑基金长期业绩表现、当初买入基金的投资逻辑是否发生变化、基金是否与自己现在的风险承受能力匹配等因素。

第三,控制住情绪、专注于长期目标,不被『处置效应』束缚。『处置效应』能发挥作用,同投资者的自豪、兴奋、懊悔、想赢恐输的短期情绪波动也有直接关联。从实践经验来看,如果更多专注于长期投资目标,而不是徘徊于短期的得失,有助于投资者能平稳情绪、更加客观地审视自己的持仓,做出更加理性的投资决策。

总而言之,避免过快『拔掉鲜花』、兑现收益,避免过久持有绩差基金,挣脱『处置效应』的心理束缚,投资者可以:

控制情绪,着眼长远,客观理性,对于适合长期投资的优质产品,有浮盈了,则应对其多加一份坚持持有的信心和恒心,而不是优先选择赎回离场。

发现基金出现长期业绩一直有问题、买入时的投资逻辑已发生变化等情况,综合考虑后需要调整的,即使依然浮亏,也可考虑修正组合配置方案。

这样可减少因优质基金被过早止盈,而留存组合未能合理优化、质量降低,对投资收益产生长期的负面影响。

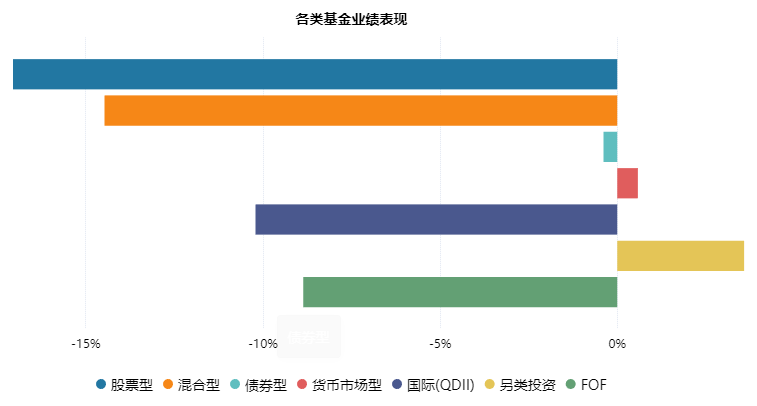

除标注外,数据及图表来源:易方达投资者教育基地

先觉财经

先觉财经