大家好,我是投基君,欢迎大家阅读『投资读心术』系列投教文章,我们一起走进有趣的『投资心理』世界,进一步了解自己、读懂自己,理性决策,明白

大家在投资基金中,如果持有的基金长期业绩不佳,是不是时常会产生『再等等』、『捂一捂』、『说不定还不错』、『说不定会好起来』的想法,最终导致错过其他更好的投资机会?但是大家其实并不知道,这是投资中的『禀赋效应』所造成的负面影响。今天投基君就和大家聊聊投资领域中『禀赋效应』产生的原因,以及如何克服它。

所谓『禀赋』是指一个人拥有的智力、体魄等素质、天赋,在广义上我们也可以理解为是『已经拥有的东西(物品、资源、财富等)』。

在投资领域,『禀赋效应』是指当投资者持有了某一投资标的后,可能将主观情感带入,对该标的的主观评价要比未拥有之前大大提高,以致无法形成全面客观的认知。俗话说的『自己的筐里没烂桃』、『金窝银窝不如自己的草窝』,就是这种『禀赋效应』。如果这时又同其他因素(如浮亏)交织在一起,情况可能变得更加复杂,投资决策产生的影响也会更加明显。

比如,投基养基常会遇到这样一些情境:

我有一只基金,养了很多年,在同类产品中绩效并不理想,理财经理建议我做做同类替换,但我总感觉『舍不得』。

拿的基金过多了,感觉有的产品不咋的,想精简几只,但打开明细,左看右看,就是下不去手。

如果出现上述情况,我们就要注意是不是『禀赋效应』在起作用了。『禀赋效应』是一种投资心理偏差,可能会干扰我们做出理性正确的投资决策。

禀赋效应产生的原因和负面影响

『禀赋效应』产生和强化的原因、具体表现形式有很多,以下两点比较常见:

一是因熟悉偏好产生的路径依赖。

人通常会更偏好自己熟悉和了解的事物,对已经『真金白银』持有的基金,熟悉程度自然会高于其他基金,这时即便这只基金长期表现不好,综合考虑后准备调整『脱手』时,可能会产生『舍不得』的心理,举棋不定,犹豫不决。

在市场下跌,想补补仓、摊低成本时,也可能会由于熟悉偏好,依赖之前已做出的投资决策,只盯住已持有的基金加仓补仓,而忽视了基金本身是否优质和适合自己。

二是因损失厌恶强化的自我安慰。

对不少人来说,亏损带来的痛苦,可能远大于同等幅度的盈利带来的喜悦;卖出基金之后,随后净值开始上涨,错过收益,也常会让人难以释怀。这样的心理会在无形之中强化『禀赋效应』,导致我们去主观美化所持的基金。

为了避免兑现亏损或卖掉后万一『踏空』,即便基金长期业绩不佳,持有人也可能会主动寻求自我安慰,在『再等等』、『捂一捂』、『说不定还不错』、『说不定会好起来』的心态中,不自觉地开启『选择性倾听』,主动排斥关于这只基金的负面评价,非理性地长期固守,最后可能会错过其他更好的投资机会。

『禀赋效应』会阻碍我们对持有的基金形成客观正确的认知,难以做出科学理性的判断,特别是在不小心出现失误时,更正不到位,纠错不及时,既定投资策略也无法完整落地,时间一长,投资组合的质量就可能会出问题。

克服『禀赋效应』,我该怎么办?

要克服『禀赋效应』,可尝试走以下三步:

第一步,做好情绪管理。控制自我情绪,最好先尽量从基金浮盈或浮亏带来的正面或负面情绪中平静下来,减少情感因素对分析判断产生的影响,这是克服『禀赋效应』的第一步。

第二步,站到『局外』思考,从旁观者视角,正反两面全面分析基金的优缺点。与其赋予基金过多出于情感和偏好的倾向性认知,不如尝试『跳出来』看问题。假设自己暂不持有这只基金,而仅是旁观者和第三方诊断者,用数据说话,多角度分析基金的优缺点,多听取与现有认知不一致的观点,不夸大优点,不漠视缺点,努力得到更加全面客观的认知。

第三步,知行合一,果断行事,及时纠偏。通过理性客观分析得出结论后,若确定此前判断有误,持有的基金并不适合继续持有,或者还有其他更好的同类产品可做替换,不妨知行合一,果断采取措施,尽量避免因患得患失,最终安于现状,错过较好的组合调整时机。

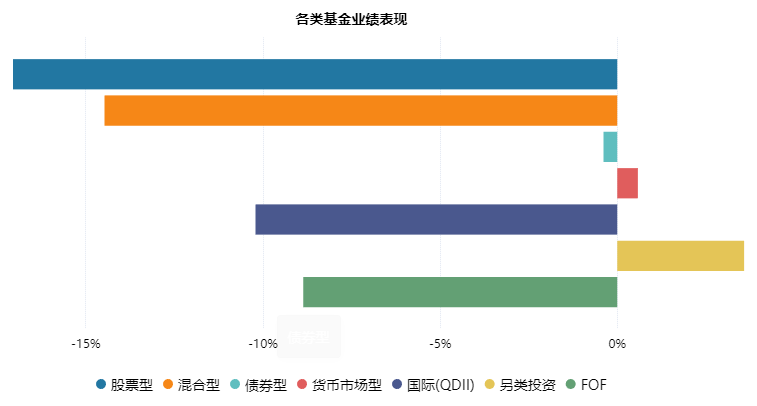

除标注外,数据及图表来源:易方达投资者教育基地

先觉财经

先觉财经